明治の初め、青森県に初めて西洋りんごの苗木が移植されて、今年(平成17年)で130年になります。

国内およそ100万トンのりんごの半分を生産し、生産額は1千億円規模を誇るが、現在の「りんご王国」

の地位を築くまでには幾多の苦難に立ち向かった先人たちの不断の努力がありました。

・130年に及ぶ歴史を誇る青森りんご、その草創期にジョンイング(左)と 菊池楯衛が果たした役割は大きい。 |

明治8年 米国人宣教師ジョン・イング師が、教え子や信者などに分与した「りんご」が西洋りんごとして始めて本県に紹介された。 青森りんごの開祖と称される菊池楯衛は明治10年、農事研究団体「化育社」を結成し、産業としてのりんご作りを根付かせた。 |

・菊池楯衛が自宅庭に設けた苗木園。  ・青森県初のりんごの苗が植えられた。(明治時代の県庁) |

明治8年 政府から青森県にりんごの苗木3本が送られ、県庁構内に植えられた。背景には、明治維新後の廃藩で窮迫していた士族たちに職を与え、殖産興業を図る狙いがあった。 明治18年 東奥義塾長の菊池九郎らが大規模な栽培に乗りだし、津軽各地にりんご園が開設され、りんごは増産時代を迎える。 当時、「りんごの木一本で、米十六俵分の収入がある」などという風説があった。 明治20年 山形村(黒石市)に興農株式会社(青森りんご試験場)誕生。 明治27年 弘前駅開業(青森−弘前開通) |

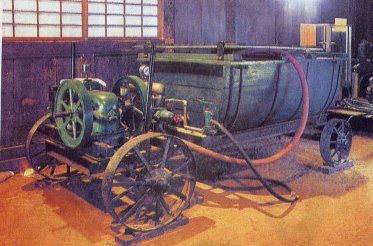

りんごの歴史は病害虫防除の歴史でもある。 ・1931年ごろ県内で製造された動力噴霧機。  ・大正時代に入って薬剤散布に動力噴霧機が導入されるようになると、 病害虫防除が大きく向上した。 |

明治32年 青森県の果実商堀内喜代治氏がロシアのウラジオストック港へ直喩出。 明治30年代にかけて栽培規模の拡大とともに、病害虫が猛威を振るい、明治初期に栽植されたりんご樹の多くが伐採される。 明治38年 防害虫防除のため袋かけが始められる。 病害万延の打開策として、当時品質面や病害虫防除で問題のあった「階段作り」から、収量が激減するが下一段を残してばっさりと切り落とす「一段作り」が次第に一般化していった。はじめは「嘉七が狂った」 とまで言われた。 (外崎嘉七;「青森りんご中興の祖」として、自ら園地を提供するなど病害虫防除法や剪定法に尽力) 1931年 「ミスビードル号」が太平洋横断に成功。 |

・1961年秋、農林省園芸試験場東北支場から盛岡市へと運び出される “ふじ”の原木。 |

昭和23年 県庁にりんご課ができる。東京・大阪・門司に青森県事務所ができる。 昭和38年 県りんご生産高は、史上最高の3,437万箱。 昭和43年 国光・紅玉などの値段が大幅に下がり、山や川に大量に捨てられ品種改良が進む。 昭和46年 りんごのわい化栽培が進む。 1939年 第二次世界大戦始まる。 |

|

平成3年 観測史上最高の瞬間最大風速53メートルの台風19号により、県内全域に被害発生。これまでにない大きな被害を受けた。(被害金額約741億円) |